OSSERVAZIONI SUL PIANO NAZIONALE INTEGRATO ENERGIA E CLIMA 2024

O del perché l'illogicità del ritorno del nucleare ha una sua coerenza in questo "piano"

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2024 introduce l’ipotesi di un ritorno del nucleare in Italia, ma questa non è l’ipotesi più discutibile contenuta in quel documento. Come argomentato di seguito, è lunga la lista di insufficienze analitiche che rendono velleitari gli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati nel PNIEC.

Le insufficienze derivano da una mancata differenziazione delle leve della decarbonizzazione tra leve fondamentali e leve integrative.

Il discernimento deve considerare due criteri: maturità tecnologica e scalabilità dei potenziali. Le leve candidate ad essere fondamentali o integrative devono entrambe essere basate su tecnologie mature e con costi prevedibili nell’orizzonte di breve-medio periodo, da qui al 2050, perché questo è l’orizzonte di tempo rilevante per evitare gli effetti peggiori del deragliamento climatico. La differenza tra leve fondamentali e integrative dipende dalla caratterizzazione tecnico-economica dei loro potenziali. Sono leve fondamentali quelle che hanno larghi potenziali scalabili e a basso costo. Sono leve integrative quelle che presentano dei limiti di disponibilità della risorsa o costi alti che ne rendono implausibile un’ampia attivazione.

Senza questa distinzione un documento di pianificazione fallisce perché non mette a fuoco quelli che sono gli ostacoli più importanti, cioè quelli relativi alle leve fondamentali. Il PNIEC evita queste distinzioni per un presunto principio di neutralità tecnologica. Questo è un principio ridondante perché nessuno chiede il contrario. Neutralità tecnologica implicherebbe che le tecnologie vengano valutate in base a rigorose analisi costi-benefici, non che le tecnologie siano invalutabili. La risultante “indecisione tecnologica” è l’esatto contrario del principio perseguito, e di fatto porta alla continuazione inerziale della dominanza fossile, e relativo fallimento della decarbonizzazione.

Nel seguito di questo post saranno trattati i seguenti temi che nel PNIEC sono insufficientemente discussi:

Imprescindibilità del solare a terra (Sezione 1).

Imprescindibilità dell’eolico a terra (Sezione 2).

Elettrificazione del trasporto passeggeri (Sezione 3) e degli usi finali termici (Sezione 5).

Leve sistemiche invece che individualistiche per trasporto passeggeri (Sezione 4) e usi termici (Sezione 6).

Esagerazioni sull’idrogeno, l’esempio dei treni del nulla (Sezione 7).

Implausibilità della leva nucleare (Sezione 8).

1. SOLARE A TERRA

Com’è noto, il potenziale tecnico di elettricità solare in Italia è sovrabbondante rispetto a qualsiasi scenario di utilizzo di questa fonte. È meno noto, purtroppo, che esiste una significativa differenza nei potenziali economici tra le diverse tipologie di impianto solare, con la distinzione principale tra impianti a terra e quelli su coperture. Il potenziale tecnico-economico del solare a terra è vasto, scalabile, e a basso costo. Quello del solare su coperture, invece, non ha questi vantaggi per tre fattori:

1) limitata disponibilità di coperture esistenti con buona insolazione;

2) costo unitario d’impianto maggiore rispetto al solare a terra per mancanza di economie di scala (taglie da pochi kW a poche centinaia di kW vs taglie superiori al MW);

3) minore fattore di capacità medio annuo sia per i vincoli di orientamento delle coperture esistenti che per l’impossibilità di ricorrere alle configurazioni più produttive come per gli impianti a terra, ovvero l’inseguimento mono-assiale con moduli bifacciali.

I fattori 2 e 3 inducono un significativo aumento del costo di generazione del solare su coperture rispetto a quello a terra di almeno un fattore due. Ma questo aumento del costo di generazione, oltre ad essere importante in sé, ha degli effetti del secondo ordine sui costi di sistema, in particolare sui costi di accumulo. I costi del servizio di accumulo per il solare su coperture sono maggiori rispetto a quello del solare a terra per due fattori:

1) il costo del servizio di accumulo è esso stesso funzione del costo dell’energia primaria stoccata;

2) il minore fattore di capacità medio annuo del solare su coperture rispetto a quello a terra richiede dei sovradimensionamenti delle capacità di accumulo a parità di quota solare nel mix elettrico.

Ovvero, il costo di sistema, nelle sue due componenti maggiori, generazione e accumulo, per una quota di solare a terra può essere più di tre volte meno oneroso della stessa quota di solare su coperture. Data questa forte differenza nei costi di sistema tra le due configurazioni, a terra e su coperture, risulta ovvio che una piena decarbonizzazione non possa essere economicamente fattibile se non con il ricorso prioritario al solare a terra, con quello su coperture in un ruolo integrativo.

L’obiezione che il solare a terra richieda più trasmissione rispetto al solare su coperture è fondata, ma l’inclusione degli extra-costi di trasmissione non è tale da alterare il vantaggio sistemico degli impianti a terra. Ricordiamo che il costo di trasmissione è un quarto della componente di costo di trasmissione-distribuzione, che è a sua volta la componente minore del costo industriale dell’elettricità. La sola sub-componente di costo relativa alla trasmissione è pari a pochi euro per MWh, rispetto alle decine di euro della differenza in generazione-accumulo tra le due configurazioni solari. Essendo quindi la sola trasmissione un ordine di grandezza meno rilevante in termini di costo, questo vantaggio non giustifica una priorità per il solare su copertura oltre ai meriti che questo può avere quando è orientato all’autoconsumo.

Data la dimensione della decarbonizzazione non si vuole certo qui proporre di rinunciare al solare su coperture, che nella misura di un 20% del mix elettrico può svolgere un utile ruolo integrativo. Ma tale ruolo integrativo di una risorsa comunque relativamente più costosa in tanto sarà possibile in quanto il costo medio del sistema sarà minimizzato, e per tale obiettivo il solare a terra è imprescindibile.

Queste evidenze tecnico-economiche invalidano alcune narrazioni, contenute anche nel PNIEC, per le quali esisterebbero motivazioni socio-ambientali per favorire il solare su coperture rispetto a quello a terra. Anche da un punto di vista ambientale sul ciclo di vita degli impianti, considerando anche gli impatti a monte e a valle dell’operatività, l’opzione solare a terra è di gran lunga la più vantaggiosa. Gli impatti del fotovoltaico nella fase industriale a monte sono proporzionali alla potenza di picco. L’utilità, ovvero il denominatore degli indicatori d’impatto, è data dall’energia per unità di potenza di picco, che è maggiore di almeno il 50% nel caso degli impianti a terra. I sovradimensionamenti lato accumuli necessari per il solare su coperture inducono ulteriori fattori di penalizzazione rispetto al solare a terra per l’energia dissipata nei cicli di carica-scarica, e di sfasamento domanda-offerta. Complessivamente, a parità di quota solare, il solare a terra ha impatti ambientali sul ciclo di vita pari ad almeno la metà rispetto al solare su coperture.

L’obiezione al solare a terra avrebbe una seria motivazione se fossero fondati gli allarmi sul suo consumo di suolo. Ma questi allarmi sono quantitativamente infondati, oltre che naïve. I motivi sono tre:

1) Innanzitutto, gli impianti solari a terra non inducono consumo di suolo nell’accezione prevalente, nel senso di cemento/asfalto che impermeabilizza i suoli e contribuisce così al rischio idrogeologico. Quello degli impianti solari a terra è un uso di suolo, non necessariamente peggiore di altri usi antropici come l’agricoltura, il pascolo, o la silvicoltura.

2) Sono sufficienti poche regole tecniche per rendere l’uso di suolo del solare a terra un beneficio netto per molti indicatori ecosistemici, come per esempio la biodiversità degli insetti impollinatori e dell’avifauna (concetto conservoltaico).

3) Le superfici necessarie per il solare a terra sono quantitativamente irrilevanti rispetto al paventato conflitto cibo-energia. Anche assumendo per assurdo che tutti gli impianti solari a terra fossero costruiti su terreni agricoli, questa trasformazione negli usi antropici non avrebbe effetti negativi apprezzabili sull’agricoltura e semmai offrirebbe dei vantaggi.

Per esempio, se in Italia si installassero 200 GW di solare a terra sarebbero necessari 240 mila ettari. Questa superficie rappresenta l’otto per mille della superficie totale del paese, e rapportata alla sola superficie agricola ne rappresenta l’1,4%. Tenendo presente che la superficie agricola totale in Italia include ben un milione di ettari di aree non utilizzate, la superficie di 200 GW di solare a terra richiederebbe un quinto di queste aree non utilizzate nelle aziende agricole italiane. Dato che anche aree industriali e demaniali sarebbero candidate ad ospitare il solare a terra, è evidente come sia quantitativamente inconsistente l’allarme menzionato.

Sfatato il luogo comune sul conflitto cibo-energia è semmai argomentabile il contrario, cioè che esiste una possibile sinergia cibo-energia per le seguenti due ragioni:

1) Il reddito agricolo su terreni marginali può aumentare per i canoni degli impianti solari. Questa è un’opportunità non certo per le aree agricole dove si realizza il maggiore valore aggiunto, dato che i canoni solari non sarebbero competitivi con l’uso agricolo, ma per le aree marginali. Si conseguirebbe quindi un altro obiettivo sociale, ovvero il contrasto allo spopolamento della aree interne, favorendo così anche l’agricoltura in quei territori.

2) Come menzionato in precedenza, gli impianti solari a terra possono essere configurati come rifugio per insetti impollinatori. Oltre ad essere questo un obiettivo ambientale valido in sé, il contrasto al declino degli impollinatori porta anche a dei benefici economici per le colture che dipendono da questo servizio ecosistemico (esempi: mandorleti, etc).

In sintesi, non solo l’allarme sul “consumo di suolo” del solare a terra è infondato, ma è anche fuorviante perché non permette di visualizzare i co-benefici di tali impianti per la biodiversità e il progresso socio-economico delle aree marginali. A questa riflessione generale va aggiunta la dimensione specifica del nostro paese, ovvero che il solare a terra rappresenta la maggiore risorsa per il Mezzogiorno e il suo sviluppo.

Come approfondito in seguito, l’aumento dei costi di sistema per il veto al solare a terra, oltre ad essere un danno per la decarbonizzazione del settore elettrico, di fatto impedisce l’attivazione di altre leve significative di decarbonizzazione quali l’elettrificazione degli usi finali, e gli elettro-combustibili.

2. EOLICO A TERRA

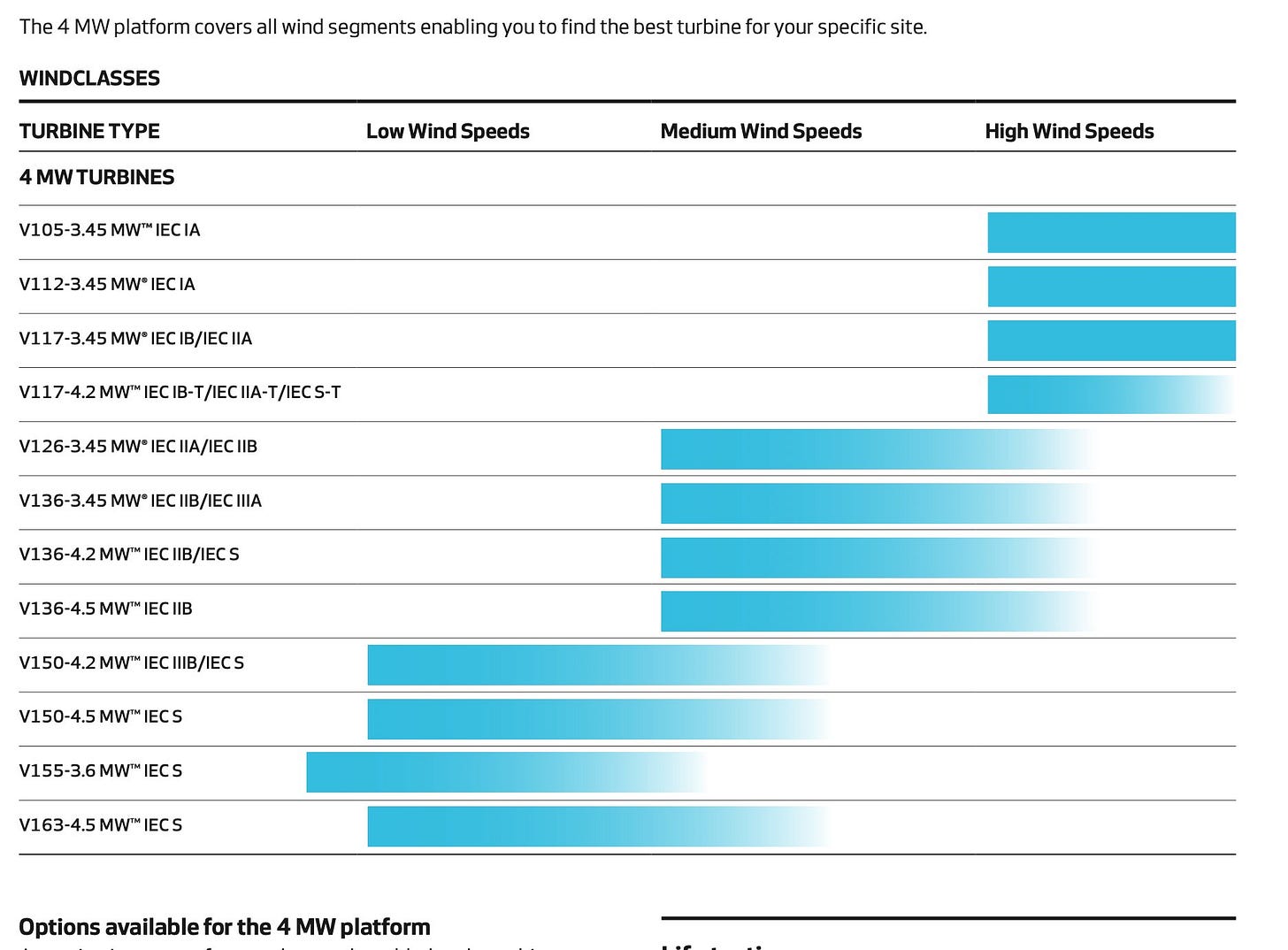

Se almeno sul solare l’opinione pubblica italiana è informata, sebbene in modo superficiale, del grande potenziale di questa fonte nel nostro paese, sull’eolico a terra, invece, regna la più grande disinformazione. Il PNIEC fallisce nello sfatare i luoghi comuni sull’eolico, anzi li perpetua. La tecnologia dell’eolico ha compiuto notevoli progressi negli ultimi venti anni, che, sebbene non così straordinari come quelli della tecnologia fotovoltaica, ne hanno comunque abbassato i costi e ampliato i potenziali tecno-economici. Per quanto riguarda le condizioni di ventosità dell’Italia, l’innovazione più rilevante è stata l’introduzione di una gamma di turbine specifiche per ventosità medie, che in Italia abbondano.

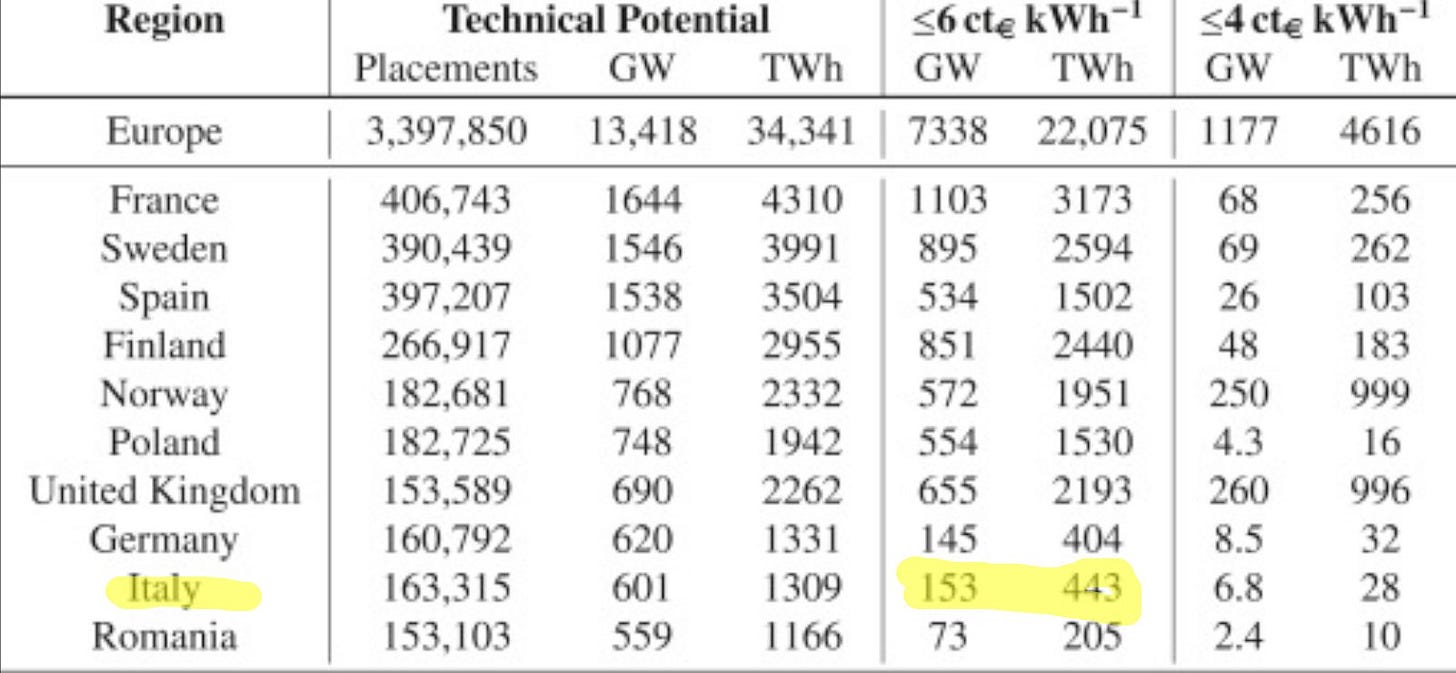

Il luogo comune prevalente è che in Italia “non c’è vento” e che quindi il potenziale eolico sia marginale. Questa affermazione è accompagnata da fuorvianti confronti con paesi, per esempio il Regno Unito, dove il potenziale eolico è grande. Il confronto contiene una mezza verità, ma è incompleta. È vero che il potenziale dell’eolico a terra nel Regno Unito sia enorme, diversi multipli non solo degli attuali consumi elettrici di quel paese, ma anche multipli dei consumi futuri. Ed è vero che il potenziale eolico italiano sia molto minore di quello del Regno Unito. Ma, ai fini degli scenari di decarbonizzazione, la domanda non è se il potenziale eolico italiano sia enorme, ma se sia sufficiente per essere complementare alla fonte solare, e la risposta è affermativa. Il potenziale eolico italiano, calcolato a parità di costo e pro capite, è anche maggiore di quello di paesi come la Germania che stanno sviluppando di più questa tecnologia.

La questione sul potenziale dell’eolico in Italia non è accademica perché questa fonte può svolgere ruoli sistemici importantissimi nel settore elettrico e a cascata sugli altri settori. Senza l’eolico la sola fonte rinnovabile scalabile è quella solare, che presenta una significativa variabilità stagionale. Mentre le variazioni su base oraria della fonte solare sono gestibili con varie misure di flessibilità della domanda e tecnologiche (trasmissione d’area vasta, batterie distribuite e centralizzate, idroelettrico a pompaggio, etc), la variazione stagionale è sì gestibile ma a costi elevati. L’eolico sulla scala temporale mensile è negativamente correlato al solare e svolge pertanto un ruolo di equilibrio con costi di molto inferiori al ricorso dell’accumulo stagionale che dovrebbe essere basato sull’idrogeno da elettrolisi.

Grazie all’eolico, il solare può essere stabilizzato su base annuale relegando l’accumulo stagionale ad eventuali pochi punti percentuali della domanda.

Ho specificato “eventuali” perché in un sistema ben ottimizzato tale ruolo di stabilizzazione residua non è detto che venga svolto in toto dall’accumulo stagionale perché vi possono contribuire le rinnovabili programmabili come i turbogas alimentati a biometano.

Rinunciare all’eolico, o mettere un tetto al suo sviluppo (come fa il PNIEC), aumenta i costi del vettore elettrico, e rallenta la decarbonizzazione non solo di questo settore, ma anche degli altri settori che dipendono da questo vettore per decarbonizzare.

Gli effetti dell’eolico su due importanti settori sono:

1) Usi finali termici: con poco eolico i prezzi dell’elettricità nei mesi invernali risulterebbero inevitabilmente più elevati per il menzionato effetto di stagionalità della fonte solare. Questo fattore risulterebbe penalizzante per la convenienza delle tecnologie come le pompe di calore che nei mesi invernali hanno il maggior uso.

2) Elettro-combustibili: gli impianti di elettrolisi per idrogeno in una rete elettrica con poco eolico inevitabilmente avranno un fattore di utilizzo medio annuo basso, al più di 2000 ore/anno. Non a caso, questo valore è menzionato nel PNIEC, ed è coerente date le ipotesi di tetto all’eolico contenute in quel documento. Ma questo valore non è il valore ottimale, dato che il potenziale eolico italiano è tale da poter offrire in rete, combinato con il solare, fattori di carico per elettrolisi almeno pari al doppio di quel valore. Gli effetti sono rilevantissimi. Se l’eolico viene limitato ai valori del PNIEC (50 GW), l’idrogeno, e quindi gli elettro-combustibili, non saranno prodotti in Italia, e saranno importati dall’estero. Questo pesante effetto macroeconomico, di importazione di un fattore primario per l’industria, non viene discusso nel PNIEC. Le conseguenze sono evidenti: la deindustrializzazione in settori della chimica, e dell’acciaio primario e relativi indotti.

Il PNIEC sotto-dimensiona l’eolico a terra almeno di un fattore due, con le pesanti conseguenze sistemiche già menzionate. In nessuna parte di quel documento si fa accenno agli extra-costi di questo tetto di 50 GW all’eolico. Ricordo che nel recente scenario ENEL-Fondazione Ambrosetti si indicava per l’eolico in Italia un valore ottimo di 124 GW. Il sottoscritto concorda con questa ultima stima.

Un tetto all’eolico a terra sarebbe motivato se sussistessero elementi critici al suo sviluppo, ma questi sono ancora più infondati di quanto già non lo siano quelli precedentemente discussi per il solare a terra. L’eolico comporta un minuscolo consumo di suolo, il cemento per le basi delle torri. Per 100 GW di eolico a terra sono necessarie 22 mila torri, e gli ettari di aree cementificate per queste torri sarebbero così pochi da essere un arrotondamento rispetto ai valori menzionati precedentemente per il solare a terra. L’impronta al suolo dell’eolico è due ordini di grandezza inferiore a quella del solare a terra per unità di energia prodotta. L’allarme infondato che viene agitato per l’eolico è costruito indicando non l’impronta al suolo, che è minuscola e simile a quella di una centrale nucleare per unità di energia, ma le superfici tra le turbine, che devono essere opportunamente distanziate. Queste superfici di spaziatura non rappresentano in nessun senso un consumo di suolo, tant’è che le superfici di spaziatura dell’eolico sono compatibili con gli usi agricoli, o anche con altri usi energetici come il solare a terra. Conteggiare quelle aree come “consumo di suolo” per l’eolico è un errore metodologico che dovrebbe squalificare chiunque lo avanzi con pretese da esperto.

Se il problema del “consumo di suolo” per l’eolico è inesistente, non si può affermare che lo sia il problema dell’accettabilità paesaggistica. Preciso che l’accettabilità paesaggistica è relativa soltanto a giudizi estetici, non a quelli tecnici come le distanze dalle aree abitate per sicurezza e riduzione dell’impatto acustico. Questi ultimi due criteri sono già inclusi nella definizione del potenziale tecnico-economico che prevede opportune distanze e criteri di localizzazione. La valutazione estetica del paesaggio eolico, in quando soggettiva e non oggettiva come l’impatto acustico, richiede altri forum di discussione che però siano correttamente informati sulla strategicità di questa fonte per la decarbonizzazione. Chi spesso avanza critiche paesaggistiche all’eolico è completamente all’oscuro delle relazioni sistemiche precedentemente discusse e crede che “il solare sia sufficiente”, o altre variazioni simili di naïvité tecnica. Chiaramente non è compito del PNIEC affrontare una tale discussione, ma dovrebbe essere responsabilità di quel documento informare sui rischi di fallimento della decarbonizzazione per i veti all’eolico a terra. Invece, il PNIEC si mantiene salomonico sulla questione e semplicisticamente dimezza, se non più, l’obiettivo dell’eolico: 50 GW quando almeno 100 GW sarebbero necessari.

Questo sotto-dimensionamento dell’eolico a terra porta con se altre conseguenze negative non discusse nel PNIEC. Per tre quarti il potenziale eolico italiano è localizzato nel Mezzogiorno. Includendo anche le aree interne del Centro-Nord si arriva alla quasi totalità del potenziale. Pertanto, sviluppare l’eolico a terra è una strategia che collima con altri obiettivi spesso dichiarati, quali quelli della tenuta economico-sociale delle aree interne e del Mezzogiorno, ma che non trovano programmi organici di supporto.

Inoltre, la co-locazione nel Mezzogiorno di eolico e solare a terra avrebbe un ulteriore effetto di riduzione dei costi di sistema per il miglior utilizzo su base annua dell’infrastruttura di trasmissione, che per quanto sia, come ricordato precedentemente, una componente di costo minore, ha sempre senso che sia ottimizzata.

3. ELETTRIFICAZIONE DEL TRASPORTO

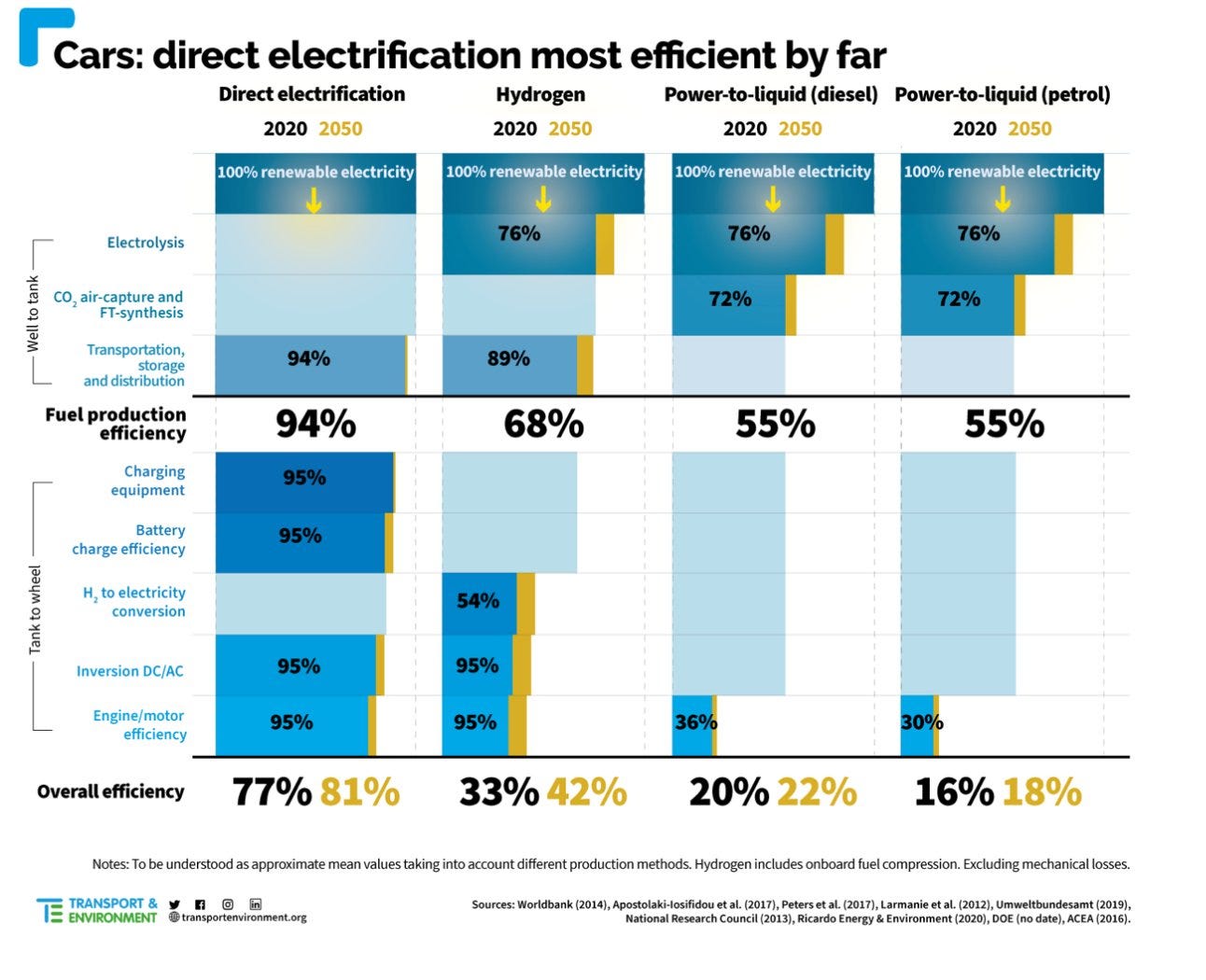

Sulla decarbonizzazione del trasporto il proverbiale elefante nella stanza è il trasporto passeggeri su strada su cui il PNIEC realizza il massimo di confusione tecnologica. In base ad una supposta neutralità tecnologica, viene prospettata come plausibile una significativa decarbonizzazione di questo settore anche attraverso i bio/elettro-carburanti. Questa è una dannosa illusione per due motivi:

1) queste leve di decarbonizzazione rimarranno inattuabili e quindi gli obiettivi settoriali di riduzione delle emissioni non verranno raggiunti;

2) alimentando questa illusione viene a mancare la focalizzazione su quelle che sono le leve praticabili in questo settore ovvero l’elettrificazione e il cambio modale.

È paradossale che i bio/elettro-carburanti vengano prospettati come una soluzione che soddisfa anche l’obiettivo della riduzione della povertà energetica. Il PNIEC si guarda bene dallo stimare i prezzi all’utente finale di tali ipotetici carburanti. Al di là di minuscole quantità a costi accessibili, al più millesimi della domanda, i bio/elettro-carburanti saranno inevitabilmente un’opzione costosissima (si veda figura seguente e link di approfondimento). Forse questa opzione sarà valida per chi ha una Ferrari d’epoca e vorrà utilizzarla per l’occasionale gita della domenica, ma sarà sicuramente un’opzione inavvicinabile per i tragitti quotidiani con un’utilitaria.

È ancora più paradossale che i biocarburanti vengano proposti in alternativa all’elettrificazione dati gli allarmismi sul consumo di suolo di solare ed eolico. Anche considerando la coltura più produttiva per biocarburanti in Italia (la barbabietola da zucchero) un’auto con motore a combustione interna alimentata a biocarburanti richiederebbe un’area coltivata 200 volte maggiore rispetto a quella richiesta dal solare per alimentare un’auto elettrica. Il confronto è anche peggiore per i biocarburanti quando si considera il tipo di terreno: l’area agricola per la barbabietola deve essere un’area arabile di prima qualità, mentre il solare può essere locato su aree marginali. Inoltre, come menzionato in precedenza sull’effettivo impatto del solare a terra, una ecogestione delle aree per il solare a terra risulterebbe vantaggiosa per la biodiversità, mentre gli usi agricoli rappresentano un impatto per arature, fertilizzanti, etc. Ma il confronto è in realtà ancora più svantaggioso per i biocarburanti. Quando si considera un confronto più adeguato, cioè un’opportuna combinazione di solare ed eolico, il rapporto tra l’area necessaria per biocarburanti e l’impronta al suolo di solare-eolico diventa pari ad almeno 400. Se per assurdo tutta l’attuale area agricola italiana fosse dedicata a barbabietola da zucchero, il risultante biocarburante sarebbe comunque insufficiente a coprire l’attuale fabbisogno anche del solo settore dei trasporti. Ovviamente nessuno più, come in passato, propone l’utilizzo di colture ad uso alimentare per biocarburanti, per l’ovvio conflitto cibo-energia, che in questo caso è reale e non immaginario come per il solare e l’eolico. Le proposte attuali sui biocarburanti vertono sui residui e su eventuali colture non alimentari su aree marginali. Ma il confronto precedente è illustrativo dell’impraticabilità su vasta scala di una catena di trasformazioni energetiche a intrinseca bassa efficienza. L’utilizzo di residui e aree marginali non fa che appesantire per la loro onerosa logistica il confronto rispetto all’elettrificazione diretta. I biocarburanti da residui sono inevitabilmente una risorsa limitata e costosa, e quindi vanno trattati come una leva di decarbonizzazione integrativa, non fondamentale.

Gli elettro-carburanti, in quanto basati su più efficienti tecnologie primarie, solare ed eolico, non hanno il problema dell’eccessivo uso di suolo dei bio-carburanti, ma presentano comunque il problema degli alti costi per le inefficienze delle trasformazioni dal vettore elettrico a quello chimico, e successiva trasformazione in propulsione attraverso combustione. Per produrre elettro-combustibili per il settore trasporti su strada il fabbisogno primario di solare ed eolico dovrebbe aumentare di un fattore tre rispetto all’elettrificazione diretta con batterie. Siamo già in ritardo rispetto ad obiettivi di aumento di solare ed eolico che non includono questi usi. È quindi contraddittorio oltre che velleitario proporre gli elettro-combustibili con le attuali politiche di freno a solare ed eolico.

Per queste caratteristiche i bio/elettro-carburanti, se saranno utilizzati, saranno utilizzati in quegli usi finali dove l’elettrificazione diretta trova ostacoli insormontabili. Per quel che è prevedibile ad oggi, gli usi trasportistici dove l’elettrificazione diretta è lontana dalla competitività sono solo due: navi e aerei per percorrenze medio-lunghe, essendo al 2050 elettrificabile il corto-raggio di questi veicoli. Ecco perché i costosi bio/elettro-carburanti vanno allocati a quei due settori. Il trasporto su strada va elettrificato, non ci sono altre soluzioni scalabili, a meno di considerare le nicchie come la succitata Ferrari della domenica. Far credere ai cittadini che un domani potranno alimentare la loro Panda a bio/elettro-carburanti per andare al lavoro è una mistificazione e il PNIEC non fa chiarezza su questa evidenza.

4. CAMBIO MODALE NEL TRASPORTO URBANO

La difesa dei motori a combustione delle automobili per un presunto costo eccessivo dell’elettrificazione non ha basi perché l’alternativa prospettata, i bio/elettro-carburanti, sarebbero ancora più costosi, ma insiste su un punto critico, quello della fragilità dei bilanci familiari rispetto al costo dell’automobile. I difensori dei motori a combustione si guardano bene dall’analizzare le cause di questa fragilità, la principale essendo dovuta all’eccesso automobilistico: in Italia circolano quasi 7 auto ogni 10 abitanti, il valore più alto dell’Unione Europea, del 22% maggiore rispetto alla media UE. Se il tasso di motorizzazione automobilistica in Italia fosse pari a quello della Francia avremmo 6,8 milioni di auto in meno.

Assumendo cautelativamente un costo diretto per le famiglie di 3000 euro per auto e per anno, tale riduzione equivarrebbe ad un risparmio di 20,5 miliardi di euro all’anno. Questa stima, limitata ai soli costi diretti è di fatto una sottostima per le esternalità non tassate, essendo, contrariamente all’opinione comune, la tassazione attuale inferiore ai danni socio-ambientali prodotti dalle automobili (e non di poco ma di circa la metà, si veda figura seguente).

Ma anche con la precedente sottostima, il fardello economico dell’autodipendenza per le famiglie italiane è evidente, ma mai evidenziato, meno che mai dai difensori fuori tempo massimo dei pistoni. Il PNIEC non solo non evidenzia questa criticità, pur avendo una sezione dedicata alla povertà energetica, ma le soluzioni prospettate rispetto all’obiettivo del cambio modale sono largamente insufficienti. Anche in questo campo trasportistico manca una visione strategica, non sono indagate le cause strutturali dell’eccesso automobilistico. Indicare come rimedi il rinnovo delle flotte di autobus per il trasporto pubblico locale (TPL), le piste ciclabili, e i pochi investimenti in linee di trasporto rapido di massa denota questa incomprensione. Segue una spiegazione delle cause sistemiche dell’eccesso automobilistico, gli interventi prioritari e il loro dimensionamento.

La modalità prevalente del TPL in Italia è quella dell'autobus su corsia condivisa con le automobili. Questa caratteristica da sola spiega buona parte dell'inefficienza e dell'inefficacia del trasporto pubblico italiano. Si instaura il circolo vizioso descritto nella figura seguente.

a) Innanzitutto, la bassa velocità operativa su corsia mista diminuisce la domanda.

b) La diminuzione della domanda induce minori frequenze di servizio, e ulteriormente abbassa la domanda per i tempi di attesa più lunghi che ne conseguono.

c) Basse frequenze e basse velocità in strade congestionate portano a un debole effetto rete. L'utenza evita percorsi intermodali perché gli scambi tra linee sono scomodi e impredicibili nei tempi. Quindi, la copertura effettiva del servizio è inferiore al potenziale, e questo contribuisce ulteriormente a ridurre la domanda effettiva.

d) Le basse velocità operative inducono un alto costo specifico per la fornitura del servizio. Infatti, servire un dato livello di domanda a bassa velocità richiede maggiori costi in conto capitale (più veicoli) e di esercizio (più autisti) rispetto al caso di velocità maggiori (è un effetto del peggioramento del tempo ciclo, il tempo richiesto da un veicolo per effettuare una rotta bidirezionale). Quindi, gli alti costi specifici inducono inefficienza, e così le forti perdite economiche dei fornitori del servizio richiedono ulteriori riduzioni della qualità del servizio stesso. Per esempio, si allunga la vita tecnica dei veicoli, cioè si cerca di far circolare veicoli vecchi e inquinanti. La vetustà del parco autobus italiano è spesso indicata come causa principale del cattivo servizio, ma questa non è altro che una concausa del secondo ordine. Questo è sì un fattore negativo, ma entra in gioco inevitabilmente per la causa primaria che è la mancanza di assi di trasporto pubblico veloce. Questi e altri peggioramenti del servizio (scarsa informazione, etc) ulteriormente inducono una riduzione della domanda.

e) Altre retroazioni derivano dal fatto che la domanda di mobilità, servita male da questo trasporto pubblico, inevitabilmente si riversa sul trasporto privato. Aumenta così il numero di automobili in circolazione, oltre che gli spazi urbani dedicati ai parcheggi, e l’estensione abnorme degli spazi urbani (consumo di suolo reale, non immaginario come nel caso del solare a terra). La diminuzione degli spazi di circolazione, l'aumento dei flussi automobilistici, e le lunghezze medie dei percorsi, ulteriormente aumentano la congestione e riducono così ancora la velocità operativa del trasporto pubblico.

La debolezza sistemica del trasporto pubblico italiano non è quindi la vetustà del parco autobus, ma la sostanziale mono-modalità (gomma) e la mancanza di linee urbane ad alta capacità su corsie prioritarie. Queste dorsali sono quelle che aprono la città alla mobilità libera dall'automobile privata e interrompono le menzionate spirali sistemiche. Le linee di autobus dovrebbero essere limitate al servizio di una rete di secondo livello per alimentare la rete di primo livello basata su ferro o comunque su corsie dedicate. Altrimenti si richiede troppo al mezzo autobus che, annegato nel traffico, non può offrire le capacità e le velocità necessarie per soppiantare l'automobile privata.

Il trasporto pubblico urbano su sede protetta ed elettrificato implica investimenti importanti, sia nel caso dell'opzione su ferro (tram o metro) che nel caso dell'opzione su gomma (filobus o autobus a batteria). Al riguardo, una comune fallacia consiste nel contrastare tali investimenti elencando presunte alternative dal costo minore come le piste ciclabili, oppure il rinnovo del parco treni delle ferrovie regionali, oppure l'aggiunta di qualche linea di autobus.

Ma è velleitario pensare che le dinamiche sopra descritte possano essere invertite attraverso questi interventi. Più in dettaglio:

- L'elevato tasso di motorizzazione privata rende impossibile trovare gli spazi per la circolazione di biciclette su corsia protetta. Non a caso, le città con la maggiore quota di ciclomobilità, hanno anche i migliori sistemi di trasporto pubblico veloce. In presenza di tali sistemi, il tasso di motorizzazione privata scende, e quindi diventa geometricamente (si veda figura seguente) prima ancora che politicamente possibile ridurre gli spazi per le automobili attraverso piste ciclabili, innescando così circuiti virtuosi.

- Analoga dinamica esiste per l'interazione con il trasporto ferroviario extra-urbano. Oltre alla vetustà del parco rotabile, il fattore prevalente che limita il potenziale del trasporto ferroviario regionale è costituito dalla mancanza di adeguati collegamenti interni alle città. È di utilità limitata arrivare via treno come pendolare in una città se poi i tempi di spostamento interni alla città sono lunghissimi, rispetto a un percorso origine-destinazione basato esclusivamente sull'automobile privata.

- Persino le legittime richieste di equità nella fornitura del servizio attraverso nuove linee di autobus rischiano di essere controproducenti. Per accontentare il maggior numero di utenti potenziali si estendono o aumentano le linee, ma fornendo un servizio marginale a bassa frequenza. Questo è un concetto salomonico di equità, dove, per ricerca del facile consenso, si disperdono le risorse, di fatto uccidendo l'opzione pubblica.

In sintesi, è velleitario credere che l’Italia possa ridurre l’eccesso automobilistico che tanti danni apporta ai bilanci delle famiglie oltre che all’ambiente e alla vivibilità delle città, con gli attuali risicati impegni per nuove linee di trasporto rapido di massa (nel PNIEC indicati pari a 290 km). Servirebbero almeno 2500 km di nuove dorsali di TPL. Con la riduzione della dipendenza automobilistica nelle città interessate da tali nuove linee si liberebbero gli spazi per circa 12500 km di piste ciclabili, un km di dorsale di TPL abilita 5 km di piste ciclabili. Meno di questo e sono solo pannicelli caldi e gli obiettivi di cambio modale rimarranno lettera morta, e con essi la prospettata riduzione dei fabbisogni primari di energia per il trasporto.

5. USI TERMICI

L’elettrificazione degli usi termici, riscaldamento nel settore civile, e calore di processo nel settore industriale, è un’altra esigenza della decarbonizzazione per gli stessi motivi riportati per il settore trasporti: i bio/elettro-combustibili sono risorse limitate e costose, e quindi è velleitario pensare di farvi ricorso al di là di nicchie specifiche.

Eliminare i processi combustivi può sembrare un azzardo solo se non si è ancora compreso il cambiamento epocale rappresentato da eolico e solare. Nell’epoca delle fonti fossili i vettori energetici a minor costo sono stati i combustibili perché, rispetto al vettore elettrico, la loro movimentazione e trasformazione dalle fonti primarie agli usi finali comportava le minori perdite. Il vettore elettrico, richiedendo un’ulteriore onerosa trasformazione termodinamica, risultava, a parità di unità energetica di primo principio, circa tre volte più costoso dei combustibili. È per queste ragioni basilari che i combustibili rappresentavano la scelta obbligata in tutti quei processi dove era richiesto calore, dove cioè il vantaggio in termini di exergia del vettore elettrico non compensava il suo extra-costo. Oggi, e ancora di più in prospettiva nei prossimi decenni, il quadro delle convenienze è completamente capovolto per cambiamenti tecnologici lato offerta e lato domanda.

· Lato offerta, solare ed eolico non solo presentano costi di generazione del vettore elettrico inferiori a quelli delle fonti fossili ma il solare sta addirittura chiudendo il gap di costo per unità di energia rispetto ai combustibili.

· Lato domanda, la tecnologia delle pompe di calore, di bassa, media e alta temperatura, sta progredendo in efficienze e costi rendendo così ulteriormente vantaggiosa l’elettrificazione in termini di costo finale del servizio calore.

Per questi motivi attardarsi a difendere le caldaie è un errore strategico simile a quello già compiuto sull’auto elettrica, di cui sono ormai evidenti i danni industriali e occupazionali.

L’obiezione che alcuni rivolgono all’elettrificazione degli usi termici nell’industria è che quei processi richiedono un utilizzo in ore/anno di molto maggiore alla disponibilità di solare ed eolico. Questa obiezione ha una sua validità solo se si penalizzano le rinnovabili mettendo veti a eolico e solare a terra. In effetti, se l’unica fonte rinnovabile dovesse essere il solare sui tetti, relativamente costoso, affetto da stagionalità, e con un basso numero di ore annue di disponibilità, allora i critici dell’elettrificazione del calore avrebbero ragione. Ma se si sviluppano congiuntamente eolico e solare a terra questo problema diventa gestibile. Come già discusso, la sinergia eolico-solare elimina la stagionalità, e la correlazione negativa tra le due fonti può portare sulla rete elettrica una disponibilità a bassissimo costo per almeno 4000 ore annue. Questo valore di disponibilità è sufficiente anche per quei processi industriali dove le ore annue di funzionamento sono 8000. Infatti, le tecnologie per accumulare calore sono mature e molto meno costose, di due ordini di grandezza, rispetto all’accumulo elettrico.

I processi industriali che richiedono calore potranno così agire sulla rete elettrica come carico modulabile in base ai segnali di prezzo orari. Gli accumuli termici garantirebbero la continuità dei processi, e la modulazione della richiesta elettrica favorirebbe l’integrazione di eolico e solare.

Il potenziale di elettrificazione diretta degli usi termici industriali è vasto. Al 2035 è previsto essere pari a ben il 90% (si veda figura seguente tratto da questo rapporto di Agora)

Qualora si perseguisse la sconsiderata “agenda idrogeno” in reverenza al totem della combustione, l’elettricità primaria necessaria per decarbonizzare gli usi termici industriali nella UE-27 sarebbe notevolmente maggiore. Il rapporto citato precedentemente calcola questo scenario e lo raffronta all’elettrificazione diretta. Senza sorpresa alcuna per chi conosce i fatti ingegneristici soggiacenti, la decarbonizzazione degli usi termici industriali tramite idrogeno nella UE-27 richiederebbe circa 1000 TWh/anno in più rispetto all’elettrificazione diretta, ovvero tre volte l’attuale consumo elettrico italiano (si veda figura seguente)!

Una modulazione con accumuli come negli usi termici industraili sarà inevitabilmente molto più limitata negli usi civili con pompe di calore nelle singole abitazioni. In questi casi la sola modulazione praticabile sarà quella che farà leva sull’inerzia termica dell’edificio stesso, oltre che sull’accumulo di acqua calda sanitaria. Ma nel caso di impianti di teleriscaldamento, per esempio con pompe di calore geotermiche che alimentano un quartiere, sono invece possibili e competitivi accumuli persino stagionali (si veda sezione seguente).

Ancora una volta il PNIEC fallisce nel chiarire il quadro tecnologico e si attarda invece a prospettare scelte di difesa di tecnologie obsolete come quelle basate sui processi combustivi. Ancora una volta il ruolo di bacchetta magica per tale salvataggio è svolto dai bio/elettro-combustibili.

6. RETI DI TELERISCALDAMENTO URBANO

Come per le automobili non c’è alternativa all’elettrificazione ma i tempi e i costi sociali della decarbonizzazione possono essere ridotti da approcci di rete (il trasporto rapido di massa), così per gli usi termici civili, dove le pompe di calore sono imprescindibili con buona pace dei nostalgici delle caldaie, esistono approcci di servizio pubblico urbano.

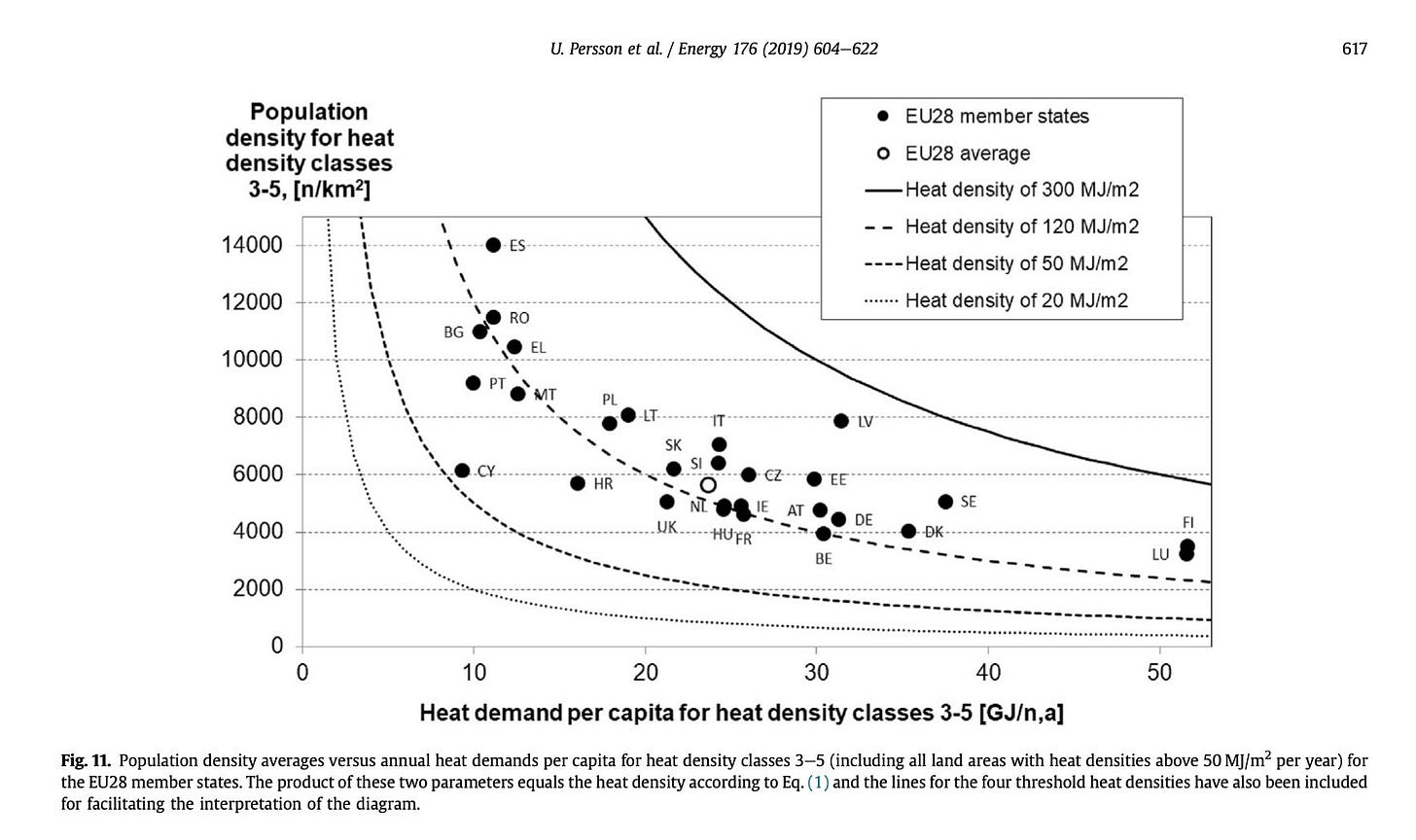

Uno dei motivi della povertà energetica lato usi termici è la limitata presenza nelle aree urbane italiane di moderni servizi municipali di tele-riscaldamento/raffrescamento. Queste reti, nel seguito reti di TR, sono comuni nelle aree urbane dei paesi con un’efficace protezione sociale. In Danimarca coprono il 58% della domanda, in Finlandia il 47%, mentre in Italia solo il 4%.

Le reti di TR riescono a fornire un servizio a basso costo per diversi motivi:

1) abilitano il recupero di altre fonti energetiche rinnovabili quali ad es. la geotermia o il recupero di cascami termici da altri processi civili e industriali.

2) Permettono nelle nuove installazioni l'utilizzo di pompe di calore con un'efficienza di più della metà maggiore di ciò che è possibile con piccole macchine per singole unità abitative.

3) Permettono di negoziare sul mercato elettrico i migliori prezzi non solo per effetto scala, ma anche per la flessibilità che gli economici grandi accumuli termici (non fattibili alla scala di singola abitazione) gli forniscono.

L’obiezione alle reti di TR in Italia è che non si possono realizzare come in Danimarca o in altri paesi del Centro-Nord Europa perché qui la domanda termica è minore, e le abitazioni più sparpagliate sul territorio. Questo non corrisponde del tutto a verità ed è una sintesi fuorviante. Anche in Italia il potenziale delle reti di TR è grande (link a una ricerca che ha esaminato la domanda termica in Europa con dettaglio spaziale del singolo ettaro). L'urbanizzazione italiana, caotica quanto si vuole, ha almeno il vantaggio di essere densa e ottimale per la fornitura del servizio calore (e freddo) tramite reti.

Va da sé, ciò non è vero dovunque in Italia. Il potenziale è molto maggiore nella Valle del Po che sulle colline vista mare al Sud, ma il potenziale è notevole. Il potenziale italiano di TR è simile a quello di paesi freddi come quelli scandinavi perché sì la domanda termica per unità di volume abitato è minore in Italia che in Danimarca, ma è vero il contrario per la densità abitativa, i volumi abitativi per ettaro di area urbana. Dato che i costi del servizio di TR sono funzione della densità di energia annua richiesta per unità di superficie di area urbana, la minore domanda specifica è compensata dalla maggiore densità abitativa.

Oltre a ridurre il costo del riscaldamento/raffrescamento nelle aree servite, il TR può svolgere un ruolo importante di riduzione del costo di sistema del settore elettrico per via degli economicissimi grandi accumuli, attivabili persino in modalità stagionale. Le eccedenze di solare in estate, acquistate a bassissimo costo, 10 €/MWh, e stoccate per l’inverno, anche se con perdita del 50%, risulterebbero vantaggiose per tale servizio e favorirebbe ulteriormente l’integrazione delle rinnovabili non programmabili come solare ed eolico.

In sintesi, le reti di TR possono avere due effetti di riduzione della povertà energetica:

1) effetto diretto nelle aree servite;

2) effetto indiretto per la diminuzione dei costi del sistema (e di questo ne beneficeranno tutti, anche chi vive in aree non servibili da queste reti).

Quali sono le indicazioni contenute nel PNIEC su questa importante leva di decarbonizzazione che può anche ridurre la povertà energetica? Poche e limitate, e con riferimenti al TR di prima o seconda generazione, da recupero di cicli termodinamici (che devono andare in dismissione!), senza menzionare le più innovative esperienze scandinave sulle pompe di calore geotermiche e gli accumuli per l’integrazione con le rinnovabili non programmabili, ovvero senza un piano all’altezza della sfida.

7. IDROGENO

L’esagerazione del ruolo dell’idrogeno, sia in quanto tale che come input per altri elettro-combustibili, è uno dei maggiori vulnus del PNIEC. Riassumo di seguito le considerazioni già svolte o implicite nei punti precedenti con l’aggiunta di un esempio paradigmatico: i treni a idrogeno.

Il settore elettrico, se verrà utilizzata la sinergia tra eolico e solare a terra, avrà bisogno al più di poco idrogeno perché il ruolo di integrazione su pochi punti percentuali della domanda è preferibile che sia lasciato al biometano, che può anche realizzare emissioni negative ai fini dell’obiettivo di emissioni nette zero. Si fa notare come questo impiego del biometano in centrali turbogas è l’unico che può realizzare la cattura e stoccaggio della CO2 per ovvi motivi tecnici, mentre questa possibilità è preclusa all’utilizzo di questo combustibile per gli usi termici e trasportistici. Avendo sicuramente bisogno di emissioni negative aggiuntive a quelle realizzabili con la migliore gestione dei suoli e delle foreste, il biometano nel settore elettrico è l’unico impiego sensato di questo combustibile, e quindi la nicchia elettrica per l’idrogeno ne risulterebbe di molto ridotta, plausibilmente come input per l’elettro-metano per utilizzare le sinergie con il biometano lato centrali e recuperare una parte dell’infrastruttura di trasporto e stoccaggio esistente del gas fossile.

Sulla impraticabilità di significative quote di domanda termica e trasportistica degli elettro-combustibili si è già detto, ma, per meglio evidenziare i fallimenti annunciati in corso, il caso esemplare è quello dei progetti per i treni ad idrogeno.

Il PNNR prevede ben 300 milioni di euro per tali progetti. Cifre importanti per un uso tutt’altro che prioritario anche ammettendo che sia fattibile. La rete ferroviaria italiana è già elettrificata al 73%, ma questa percentuale, relativa alle linee, non considera che le tratte elettrificate sono quelle a maggior traffico, e che quindi la percentuale delle percorrenze che già oggi beneficia della trazione elettrica è molto maggiore (al 2023 è stata pari al 97% calcolata sull’energia finale di trazione). Inoltre, vari progetti di elettrificazione sono già in corso, in pochi anni le linee elettrificate dovrebbero essere pari a circa l’80%, e quindi il problema residuo sulle percorrenze sarà di circa due punti percentuali. La priorità per le linee non elettrificabili dovrebbe essere il miglioramento del servizio piuttosto che la sostituzione del vettore energetico. Ricordiamo che l’elettrificazione di una linea, oltre a rendere possibile la decarbonizzazione, migliora il servizio all’utenza attraverso la diminuzione dei tempi di percorrenza e l’aumento delle frequenze a parità di materiale rotabile. Il cambio modale, lo spostamento delle percorrenze dalla gomma al ferro, dovrebbe essere l’obiettivo prioritario per questo quinto delle linee ferroviarie che ad oggi assorbono un traffico marginale anche per la bassa qualità del servizio. Ma l’investimento per una completa elettrificazione di queste linee marginali è troppo oneroso per via di vincoli geometrici (soprattutto in alcuni tratti in galleria), oltre al problema di un aumento dei costi fissi della linea rispetto al traffico. I treni a idrogeno non risolvono queste criticità e non apportano vantaggi lato qualità del servizio al di là della sostituzione del vettore energetico. L’aumento dei costi fissi sull’infrastruttura di stoccaggio e ricarica, oltre che sui locomotori, è sostanziale per via della difficoltà di gestione in sicurezza alla piccola scala di una molecola così sfuggente ed esplosiva come l’idrogeno. Pertanto, i progetti dei treni a idrogeno più che una buona notizia per una tratta ferroviaria, dato il prevedibile fallimento, sono più una cattiva notizia perché preannunciano smantellamenti. Al contrario, il miglioramento dei servizi per le linee non completamente elettrificabili è già oggi possibile con locomotive di tipo ibrido, diesel-elettrico, in modo tale che anche con parziale elettrificazione si rendano possibili parte dei menzionati vantaggi all’utenza. In prospettiva, per i residui millesimi di energia di trazione sui treni, le batterie offriranno la completa decarbonizzazione anche perché su ferro i vincoli di peso sono di più facile gestione rispetto al trasporto su gomma (oppure questa nicchia d’uso potrebbe essere coperta, in questo caso in modo razionale, dal biodiesel). Ci si chiede quindi che senso abbiano questi progetti dei treni ad idrogeno se non far disperdere risorse e rallentare la decarbonizzazione. In Germania se ne sono accorti e progetti simili sono stati sospesi, anche tra accuse di corruzione.

[Aggiornamento 28 Aprile 2025: finalmente, dopo anni di vuota retorica, anche in Italia si scrive di questo fallimento annunciato dei treni ad idrogeno]

Dovrebbe essere ormai chiaro anche agli osservatori finora distratti che per l’idrogeno rimangono solo gli usi obbligati come input nei processi chimici, l’ossidoriduzione del minerale ferroso per l’acciaio primario, e l’input per gli elettro-carburanti nei settori trasportistici non elettrificabili (dove anche è prevedibile un ruolo per i bio-carburanti). Questi usi dell’idrogeno sono importanti per il raggiungimento della completa decarbonizzazione, e non vanno certo trascurati. Ma occorre capire il contesto e le priorità. Il contesto di questi usi plausibili dell’idrogeno è la scala industriale, dove le difficoltà di sicurezza di questa molecola sono gestibili. L’idrogeno non sarà quindi un vettore ubiquo come lo è oggi il gas fossile ma un vettore prodotto e utilizzato in specifici poli industriali (chimica, acciaio, elettro-combustibili). Le priorità non sono quindi la costituzione di “hydrogen valley” come se si trattasse di piccoli impianti diffusi in bucolici paesaggi. I poli dell’idrogeno hanno bisogno di un’altra priorità, non identificata nel PNIEC per la già criticata indecisione tecnologica. I poli industriali dell’idrogeno in tanto saranno possibili in quanto saranno localizzati nei nodi di una rete elettrica dove eolico e solare a terra saranno massivamente sviluppati. Se ciò non si realizzerà, l’hydrogen valley sarà come il proverbiale carro davanti ai proverbiali buoi.

8. NUCLEARE

Dulcis in fundo, l’atomo. Il PNIEC afferma che il nucleare in Italia ridurrebbe i costi di sistema del settore elettrico. Se ciò fosse plausibile sarebbe una novità scientifica, perché ormai da tempo i modelli più sofisticati basati su ottimizzazione oraria e aggiornati rispetto ai progressi delle rinnovabili e degli accumuli, e con costi ottimistici ma realistici del nucleare, restituiscono risultati opposti: la percentuale ottima di nucleare nel mix elettrico è zero, a meno di forti limiti imposti alle rinnovabili o futuristiche diminuzioni di costo del nucleare (molti gli esempi, qui un dettagliato studio per UK).

Per spiegare l'affermazione che il nucleare ridurrebbe i costi di sistema il PNIEC riporta la seguente motivazione, che va citata nella sua interezza:

"La letteratura scientifica internazionale è concorde (sic) nell’affermare che un sistema elettrico interamente basato su fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, è possibile, ma non economicamente efficiente, in quanto più ci si avvicina al 100% di quota rinnovabile, più i costi di sistema (ad es. per lo sviluppo dei sistemi di accumulo e delle reti) crescono rapidamente."

L'affermazione precedente è fuorviante perché per essere vera andrebbe riformulata come segue: il costo marginale di riduzione delle emissioni aumenta rapidamente avvicinandosi all'obiettivo di zero emissioni con il 100% rinnovabili.

Certamente l'informazione dei costi marginali è rilevante per analisti e decisori, ma quel che è determinante per la fattibilità della decarbonizzazione è il costo medio di sistema. Il confronto fra mix di fonti decarbonizzate va fatto rispetto al costo medio, perché è quello che determina il totale della bolletta nazionale, e non il costo marginale dell'ultimo punto percentuale di decarbonizzazione.

Il motivo per cui negli scenari ottimizzati il nucleare non trova posto è perché questa fonte presenta già costi alti quando è utilizzata al massimo del suo fattore di capacità, e presenta costi improponibili quando è impiegata come integrazione, cioè con bassi fattori di capacità. In uno scenario ottimizzato, come già discusso precedentemente, eolico e solare a terra sono sviluppati sinergicamente e le dinamiche di costo orario nell'anno tipo possono essere partizionate in tre fasce.

1) In una prima fascia oraria, pari a quasi la metà delle ore dell'anno, eolico e solare producono un'abbondanza di elettricità a bassissimo costo, molto minore rispetto al costo medio attuale. Questa prima fascia oraria diventa quella in cui non solo vengono soddisfatti gli attuali consumi elettrici che vi ricadono senza programmazione, ma è la fascia oraria dove si attivano in via preferenziale i nuovi consumi modulabili come le auto elettriche, e dove vanno in carica gli accumuli elettrici di breve (batterie), medio (idroelettrico a pompaggio e simili), e lungo termine (elettrolisi, elettro-combustibili), oltre agli accumuli del settore termico.

2) In una seconda fascia oraria, quasi uguale alla metà delle oree annue, sono decisivi gli accumuli di breve e medio termine. L'elettricità rilasciata da questi accumuli determina costi maggiori rispetto a quelli della prima fascia, ma comunque competitivi rispetto ai costi medi attuali e ancora di più competitivi rispetto al nuovo nucleare. In questa seconda fascia oraria ricadono i consumi non programmabili al netto di quelli serviti da accumuli locali, come gli accumuli termici.

3) È soltanto in una terza fascia oraria, quando intervengono gli accumuli di lungo termine o simili, come i turbogas alimentati a bio/elettro-metano, che i costi diventano alti. Ma questa terza fascia oraria, in un sistema ben ottimizzato, è di durata molto limitata, pochi punti percentuali del totale delle ore annue, e quindi quei costi marginali hanno un impatto contenuto sul costo medio.

Ovviamente, se le rinnovabili invece che essere ottimizzate sono pessimizzate attraverso veti all'eolico e al solare a terra che costringono a sviluppare in modo predominante il solare sui tetti e le bioenergie, quelle che dovrebbero essere solo fonti integrative, allora, sempre sotto ipotesi molto favorevoli e poco plausibili per il nucleare, si potrebbe arrivare a dimostrare che una quota di nucleare svolga un ruolo vantaggioso sui costi di sistema.

Ma questa "vittoria modellistica" del nucleare è la più Pirrica delle vittorie possibili, in quanto una decarbonizzazione a costi alti, implicita nelle suddette ipotesi, rimarrebbe sulla carta, con il gas fossile nel ruolo di vero vincitore e con il clima come sconfitto.

Non è dato sapere quali sono i dettagli modellistici che hanno portato a queste scelte nel PNIEC. Nel documento, di ben 491 pagine, manca una bibliografia, non sono indicati allegati tecnici con le ipotesi sui costi, rendendone la lettura un esercizio in frustrazione. Ma a grandi linee, per chi conosce le relazioni interne tra parametri e risultati di questi modelli, è facile decifrarne l'illogicità: mettere un tetto all'eolico (50 GW), limitare il solare a terra per abbassare il fattore di capacità del solare e aumentarne il costo medio, e fare ipotesi ultra-ottimistiche sui costi del nucleare, e voilà, il nucleare à la Pirro è servito.

Complimenti i Luigi Moccia bellissimo articolo, che condivido assolutamente ma vorrei aggiungere due modeste annotazioni riguardo ai “meriti “ - come li definisce Moccia - del solare su coperture (cap. 1 dell' articolo):

- dal punto di vista dell'imprenditore o del privato - come prosumer singoli o colllettivi ( CER o altre configurazioni) -l' opzione del FV sul tetto consente di non investire nell' acquisto/affitto di analoghe superfici nelle vicinanze per avere energia a un costo ridotto, e anzi consente di valorizzare l' immobile

- ma soprattutto se dall' installazione del FV sul tetto ne deriva una significativa e concreta riduzione del costo dell' energia pagata dal singolo, abbiamo guadagnato consenso e forse voti alla causa ambientalista.

Buongiorno sono arrivato al suo blog solo ora. Mi piace molto la sua analisi, avevo letto altri report dove in un modo o nell’altro si ipotizzavano riduzioni di consumi al 40-50% per poter avere energia 100 % fer. La sua analisi merita uno studio approfondito ma mi sembra lei parta da un altro presupposto, ossia che la possibilità ci sia eccome e senza riduzioni di consumi. Io rimango dell’ idea che il nucleare in Italia debba essere liberalizzato per poter fare ricerca ed essere pronti in caso arrivi qualche tecnologia nuova conveniente. Tuttavia sono anche convinto che fare le centrali ora sia un suicidio economico e, almeno fino al 2050 dovremmo investire molto in fer e vedere tra qualche anno se si potranno utilizzare le nuove tecnologie nucleari. Trovo però che questa mia visione a metà non trovi molto eguali ossia si è o a favore o contro il nucleare, senza se e senza ma. Questo per me denota una certa supponenza e una certa mancanza di visione da ambo le parti. La ringrazio per l’attenzione e le auguro un buon lavoro per il futuro.